3月2日,记者穿行黄石市阳新县白沙镇石和村,看到一棵棵桂花、青柏、红叶什楠等风景树,巧匠剪出别样风光;一条条纵横交错的水泥路把一家一户的美丽庭院串联起来。眼前几乎看不到昔日贫困村的影子,取而代之的是宜居宜业的美丽家园。

据悉,近两年来,阳新县驻村工作队携手石和村两委把巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接,借力高标准农田建设,做美田头,留住乡愁;发展生态产业,村民增收;人居环境整治,构建一幅新时代“富春山居图”。

“好一派田园风光,让人流连忘返。”同行记者赞不绝口。黄石市石和村为了补齐短板,将水、田、路、树、村一体打造,高起点、高标准做起了“沟渠路桥池”综合配套的乡愁文章,让产业路、采摘漫步道与环村路互联互通,增添特色产业园、乡村振兴的宜业宜居“画卷”。

在石和村村民朱必树的“百果园”基地,此时穿着“厚纸衣”的“丑八怪”压满枝头。游人如织,既踏春赏景,又体验采摘,享受着现实版的“开心庄园”。

游客采摘品尝

朱必树告诉记者,“丑八怪”初冬开始“穿衣”,寒冬至仲春采摘,一口价,每公斤20元。

今年52岁的朱必树,原在武汉做生意,一路打拼,也算顺风顺水顺“财神”,拥有一定的钱财积聚。饮水思源,他于2018年返乡创建60亩“百果园”,发展“红美人”、福柑、桃李种植产业等,现果木蔚然成林。同时,这一产业带动了12名“5060”脱贫户劳力就业,使其每天工资可达80-120元。

去年秋天,黄石市阳新县卫健局乡村振兴工作队接力阳新县委办驻石和村扶贫工作,携手村两委“一班人”,持续推行“村两委+合作社+能人+脱贫户”发展模式。由村两委牵头,组织乡土能人、专业大户、脱贫群众等“抱团”,以土地、资金、技术等入股,衔接生态农业和环保工业,让300多名劳力就业“不出村”。

“我在家门口的中药材基地打工,每天的工作就是培植野菊花,或除草、或松土,此活既不重,也不累,月薪2200元,生活有保障,日子有奔头!”看到这一新变化,50岁的脱贫户汪梅开高兴地说。

放眼整个石和村,油茶400亩、中药材300亩、苎麻120亩、植桑养蚕50亩和高通电子厂等产业,带动了250名脱贫群众增收,让群众的幸福日子越过越红火。

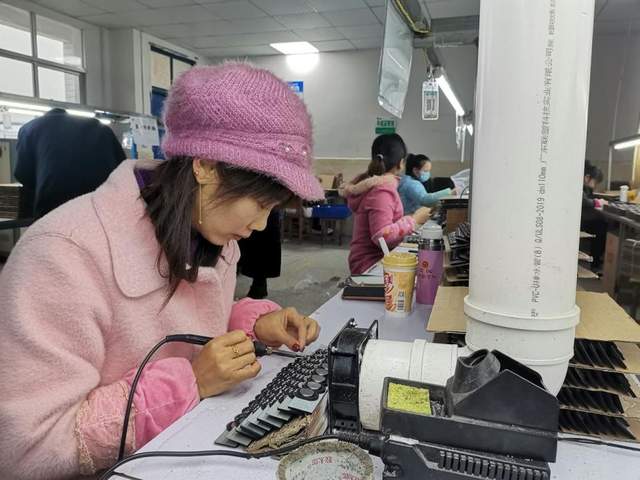

村民在石和村电子厂企业工作

“我一双儿女读书,外出打工舍不得孩子。现在就在家门口做事,月薪5000元,虽然没有在外打工赚得多,但享受到了一家人团圆的幸福生活!"在石和村高通电子厂上班的邹经萍说。

“过去,我们村集体经济‘空壳’,村民外出打工。如今,把产业园建在村民家门口,不仅能够让村民就近务工,月薪2000-5000元,还能增加村集体经济收益达45万元,实现多赢。”石和村党总支书记兼村委主任朱中洋说。

驻点石和村的白沙镇人大主席石庚水表示,涓滴成河,情暖石和。下一步,他们将全力打造湖北省美丽乡村建设示范村,补齐短板,建好设施,续写“最美乡愁”;衔接产业,壮大集体经济,领跑村民奔小康;驻村驻心,架村民“连心桥”,书写乡村振兴新答卷。(程华新、吴永风)

丨中国财经新闻在线诚信合规举报 |

丨中国财经新闻在线诚信合规举报 |